编者按:20世纪50年代末红遍大江南北的电影《江山多娇》,描写了河南禹县为改变山区的落后面貌,河南省蟠龙山农业合作社在县委的领导下,人民英勇治理荒山的故事……

禹县位于伏牛山东麓,蒿箕山余脉,北、西、南三面群山环绕,属于浅山区。境内共有大小山头913座,最高海拔1400米,年降雨量最大为91.2厘米,最小为24厘米,常年介于50至60厘米之间。据1956年统计,全县共有土地面积224万亩,其中山岗地86万亩,占土地面积的38%;丘陵地38万亩,占土地面积的17%。这些山岗丘岭地(含斜坡沟壑),均属没有开发利用的荒山禿岭,岩石裸露,水蚀强烈,沟壑连绵,百草不生,蓄水能力极差,水土流失严重。特别是每遇暴雨,洪水泛滥,泥沙俱下,堰坝被冲,良田压复,下游数百里遭受水灾。据调查,全县因受洪水冲刷而不能耕种的梯田、台田达13万亩。平均每年冲坏石堰40万米,土地1.4万亩,每年减产粮食181万斤,需第二年复工整地修堰150万个工。不仅水灾如此,旱灾也非常严重。山区群众总结道:3天一小旱,5天一大旱,连下几天雨,洪水就泛滥,10天不下雨,吃水就困难,年年不涝就是旱,石厚土薄种地难。解放前,由于统治阶级置人民生死于不顾,不兴利除弊,只知道盘剥和压榨农民,致使旱涝不均,自然灾害频繁,农民生活异常困苦。解放后,党和政府为改变山区面貌,采取一系列措施,领导人民进行了土地改革,农业合作化运动,在兴修水利、创建大型白沙水库工程的同时,每年又投入成千上万个劳力修复堰埂,堵截水流,初步控制水土流失面积77.5平方公里。但是,由于治沟没治坡,治下没治上,治水没治山,结果每年冬、春季节都要修复汛期被冲毁的耕地和石堰,造成“雨前干旱雨后冲,年年修复百搭工”的被动局面。对此,群众总结教训说:“水是一条龙,先从顶山行;治下不治上,土地照样冲;治水不治山,万事一场空;治水又治山,丰收有保证。”

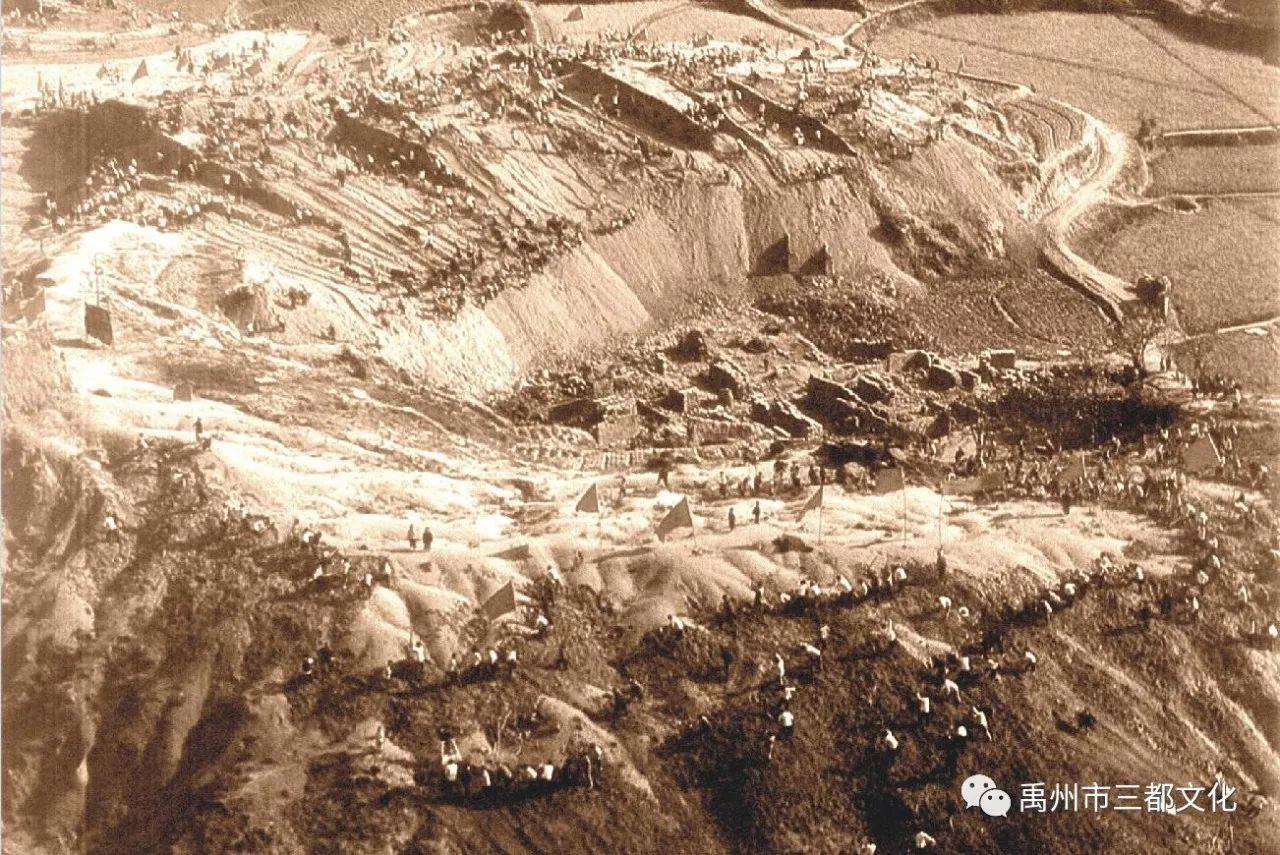

为彻底改变山区面貌,治服穷山恶水,拯救百万亩良田,发展农业生产,1956年11月至1958年12月底,县委、县政府按照中央1956年召开的全国山区工作会议上提出的“全面规划,综合开发,坡沟兼治,集中治理”的方针,根据山西省大泉山治理荒山的经验,结合禹县山区的特点和实际,领导和动员全县人民掀起了由点到面的、空前的、群众性的治山治水高潮。

1956年11月,县委连续召开各级干部会议,传达中央指示,统一思想认识,明确方针任务,部署山区工作意见,迅速建立了以县委书记刁文为指挥长,县长王凤昌、县委副书记王世欣为副指挥长的山区建设指挥部和以副县长田福祥为主任的山区规划办公室,初步讨论制定了“5年治完荒山,8年绿化全县”的山区建设规划。在此基础上,相继采取了以下措施:

(一)到大泉山取经,在鸠山、菜坪山试点。

山西省大泉山是全国水土保持工作的重点,是治理荒山,控制水上流失,合理利用水土资源,发展山区生产的典范。为使大泉山的经验传到禹县,县委先后组织5起100多人到大泉山羊井底学习参观,并请来了3名治山技术员。根据大泉山的经验,县委组织专门力量,对禹县山区的特点,山河的分布和状况,水土流失的原因、危害等情况全面进行了考察、研究和分析。为探索治理禹县荒山的路子,县委选择洪水泛滥严重,造成危害最大,群众眼前利益最为明显的两座山即薛沟乡的鸠山和尚沟乡的菜坪山进行重点试验。从1956年12月到1957年8月,共8个月的时间,最先治服了这两座山,总计投工25500个,挖鱼鱗坑、水平线、沟头防护等各种水土保持工程43244个,控制水土流失面积4204亩。经1957年汛期实验,菜坪山7月6日至25日降雨7次,计437.3毫米,其中最大的一次是7月10日上年5时到9时20分,降雨147.9毫米,整个山坡基本没有发生迳流。鸠山在同期内降雨8次,共410.6毫米,其中最大的一次在不足8小时内降雨122.2毫米,全部控制在山上,整个水土保持工程完整无损,其中大部分工程的积水还不及工程容量的2/5。实验结果表明,可使一次降雨214毫米的水全部控制在山上,达到水不出山,土不出川。

(二)贯彻“三主”方针,全县上下总动员。

为了总结推广鸠山、菜坪山治理成功的经验,在全县掀起群众性的治山高潮,县委组织县委委员、各区乡党委书记及有关人员,多次到鸠山、菜坪山参观考察,总结经验,并对全县19个山区乡的山山岭岭、沟沟壑壑统一进行了规划。根据两山的治理速度、工程标准和质量,山区乡单靠自己力量治完全部荒山需要2年的时间。如果发动平原乡支援,1年即可完成。为此,县委把“5年治完荒山,8年绿化全县”的规划,改为“1年治完荒山,2年绿化全县”。采取以工地为学校,以工程为教材,以技术员为教师,训练治山治水技术员683名,为全县治山莫定了基础。1957年11月6日至14日,县委召开县、区、乡、社、村(重点村)五级干部会议,进行“治理荒山、建设山区、改造自然”的誓师动员,提出“全面规划,综合治理,依靠群众,以小型为主,以蓄为主,以民办为主,沟坡兼治”的“三主”方针,依靠和发动群众,向沉睡了几千年的荒山进军。会后,为了广泛发动群众,在全县范围内迅速掀起一个群众性的治山治水高潮,县委采取三种措施:第一,通过治山治水远景教育和查实情、诉实苦、回忆对比,使群众认识到“治山治水如治家,保水保土如保命”的道理,充分调动其治理荒山的积极性。第二,抓住重点,先治理对群众目前利益最大的山头、沟壑和河流,使目前利益与长远利益紧密结合,以事实教育群众,增强治山的决心和信心。第三,以“平地没有山、年年被水淹”的教训,动员和启发平原乡群众,为支援山区建设作贡献。经过广泛的宣传、教育和启发动员,在全县范围内出现了有力出力,有钱出钱,有物捐物,有山治山,有水治水,家家治山,人人治水,户户无闲人的局面。全县人民以自己的双手和行动,改造和征服自然,誓让高山低头,河水让路,万年老土大翻身。

(三)统一部署安排,规划、领导、技术和物资供应“四上山”。

群众性的治山治水运动形成以后,县委充分挖掘生产潜力,合理安排劳力,统一领导,统一部署,统筹安排,做到“四上山”。一是规划上山与群众见面,交群众讨论,广泛听取群众意见,反复修改完善。二是领导上山在工地办公,与群众同吃同住同劳动,克服官僚主义和瞎指挥,密切同群众的关系。三是技术上山边学边干,以点带面,以师带徒,建立治山技术指导委员会,到各地巡回作技术传授辅导,严把治山工程质量关。四是物资供应部门送货上山,保证铁锨、镢头、荆货等工具的供应。县手工业社组织流动服务组上山巡回修理工具;服务部门组织鞋匠、理发工人上山;文教卫生部门组织影、剧团、医疗队上山;各行各业纷纷在鸠山召开先进代表会议,使群众性的治山治水运动推向了高潮。

(四)建立青年专业基本建设队。

为充分发挥工程的使用效率,提高治山人员的技术水平,全县建立青年专业基建队777个,23210人。其中青年突击队450个11250人。组织基建队的特点,一是便于集中学习,切磋治山技术,提供施工定额技术标准;二是水保工程有专人管理养护,可以树立专业思想和责任心;三是合理使用劳力,按照“农闲大干,农忙小干,大忙暂停”的原则,抓住五前五后时间(下雨后耕作前,解冻后播种前,播种后下锄前,挂锄后秋收前,秋收后上冻前),切实解决生产与基建之间矛盾,经常或突击治山;四是便于派出去请进来,以师带徒,指导群众治山。

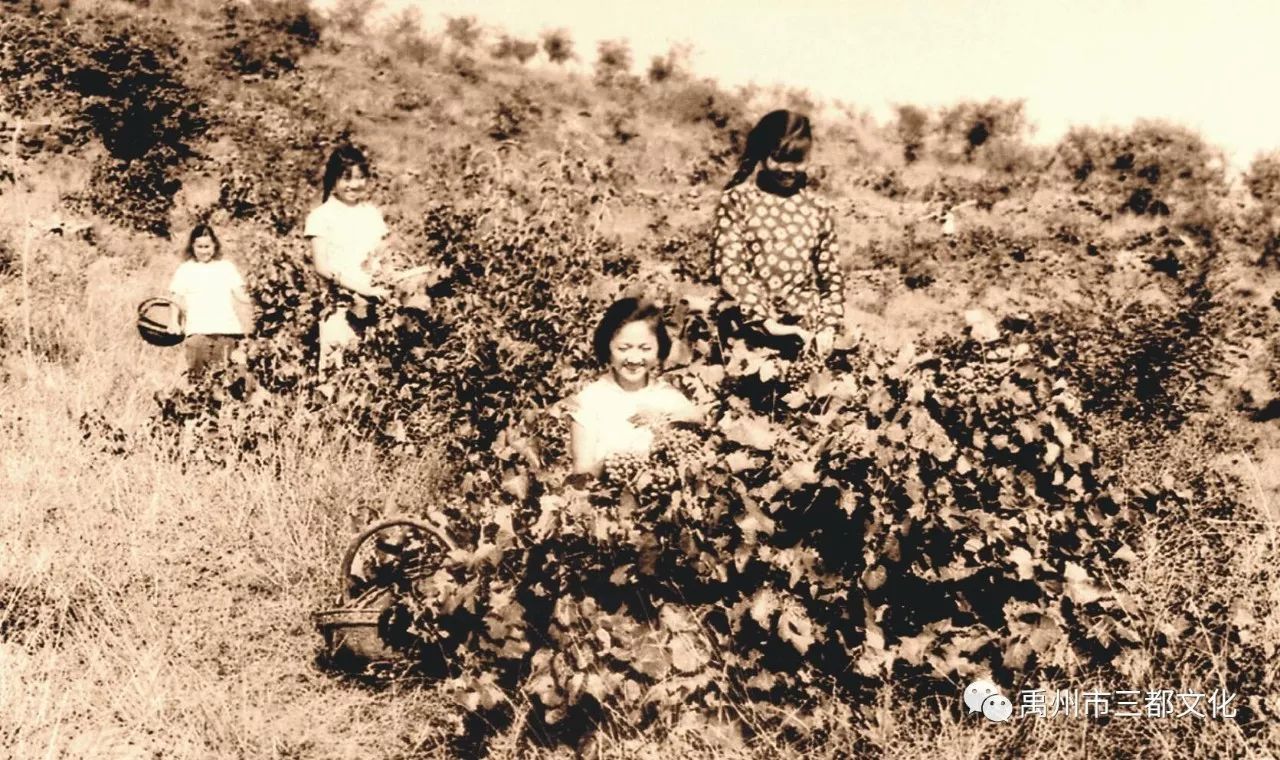

治山的目的,是为了提高蓄水保土能力,造林绿化是巩固治山成果的有效措施和方法。为搞好治山造林和绿化工作,采取七包、五结合的方法,即包基地、包采种、包育苗、包造林、包成活、包护林、包抚育和治山与基地结合、国营造林与群众造林结合、农耕混作与幼林抚育结合、群众育苗与国营育苗结合、山区绿化与平原绿化结合。同时,许多群众为了变化荒山积极献种献苗、捐款投资。据统计,全县自愿投资的有82333户,投资额104万元;献树85万棵,献种68万斤。

全县人民经过百日大干,到1958年2月,共治理山头455座,正在治理254座,完成治理面积31万亩,控制水土流失面积22万亩;挖鱼鳞坑4913107个,水平线650000丈,截水沟196366丈,截水槽133500丈;等高带种9794亩,修造梯田5035亩;沟头防护2884丈,闻沟谷坊9694个;培地埂56174亩,水簸箕3086个;挖旱渠928条,塘、堰、坝399个;绿化采种130000斤,造林76847亩,零星植树850000棵;修建小型水库54个,修复水渠27条,开新渠道321条;打井2059眼,打水窖2996个;完成注地改造25015亩,共完成土、石方2530万方。

治山治水、修建水土保持工程,加上其他工程在内,已经形成了一个完整的抗洪蓄水、灌溉囤水工程网。这些工程,可以控制一次降雨200毫米水不下坡,350毫米水不出县,550毫米水不成灾,对蓄水保土,拦沙削洪,减免水灾,保障农业丰收起到了一定作用:

(一)增加蓄水能力,发展灌溉面积。全县修建的小型水库,共能蓄水5116500立方公尺,在汛期不仅减免了下游的冲刷、被淹,而且扩大了灌溉面积。在抗旱抢种时,水库积水扩大浇地面积104510亩,加上渠、塘、坝等共浇地160000亩,同时节省了劳力,减轻了体力,加快了播种速度。

(二)控制水土流失,提高粮食产量。由于大量雨水拦蓄在坡面上,控制了水土流失,増加了地下迳流,为农业丰收奠定了基础。就是在干旱的情况下,由于土壤含水量大,增加了农作物的抗旱能力,保证了粮食增产。1958年全县小麦总产量达到51508吨,比1957年增产11396吨,全年粮食总产量达到143825吨,同时扩大耕地面积30000亩。

(三)提高地下水位,解决吃水用水问题。全县山脚下的135个村庄,未治理前缺乏水源的就有31个,治理后已经解决吃水问题的有15个175户852人。同时,由于地下水位提高,增加了山泉。据统计,全县出现较大的山泉1600多个,解决了340个村、15600户、59150人的吃水问题,并扩大灌概面积68000亩。菜坪山下出现了3个大泉,1958年抗旱时连续提浇了38个昼夜,水位仅下降了4寸,另外基建队还利用泉水在山上山下栽种了154亩水稻。

(四)涵养了水源,提高了造林成活率。未治山前,山上栽树是“一年青,二年黄,三年见阎王”。治理后山上造林成活率一般达85%以上,而且青草旺盛,可解决全县牲畜的饲料间题。

(五)改变了山区面貌,加快了山区建设步伐。不但山区人热爱山,安心不下山,平原也有不少人向往山。据1958年统计,平原姑娘自愿与山区青年结婚的801人,订婚的215人,男女青年到山区安家落户的2190人,大大加快了山区建设的步伐。

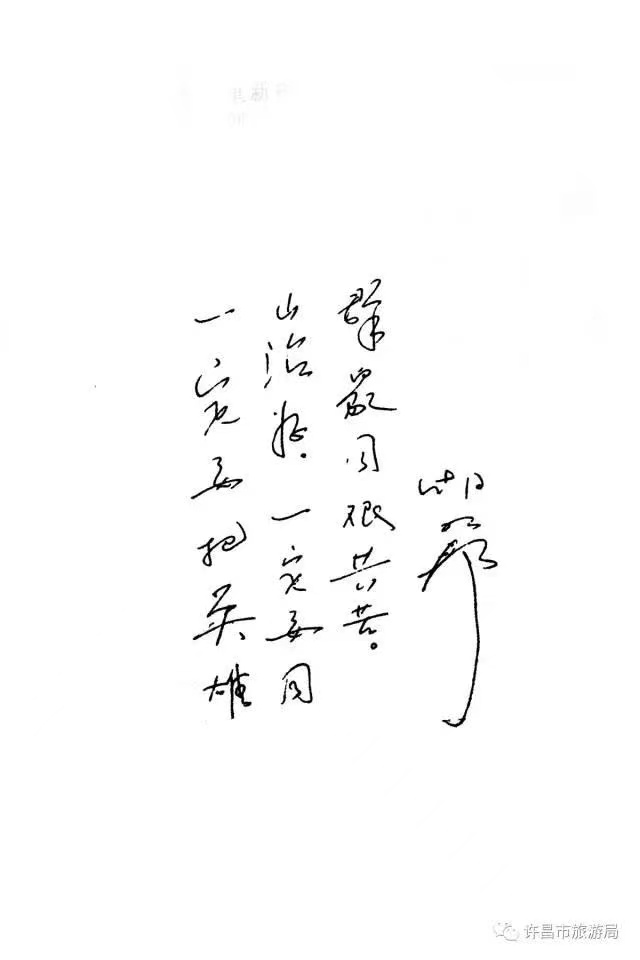

1958年8月23日,时任团中央第一书记的胡耀邦视察鸠山,称鸠山是“英雄山”,并为女英雄郭仙题词:“一定要把英雄山治好,一定要同群众同艰共苦。”

县委领导和动员全县人民开展的空前规模的治山造林运动所取得的显著成就,受到了各级党委的重视和表彰,并得到了国家媒体的极大关注。1957年12月4日至21日,全国第二次水土保持工作会议在北京召开,副县长田福祥和薛沟乡乡长参加了会议。会议上田福祥副县长作了“禹县五年治山计划一年完成”的发言,并得特等奖,国务院授予“五年计划一年完成模范县”大锦旗。薛沟、尚沟两乡获得全国二等治山模范乡,授予“叫荒山变样,向水要粮”奖旗各一面,受到了朱德总司令、邓子恢副总理、中央书记处书记谭震林的接见。1958年1月20日,团省委致函治山模范郭仙和鸠山青年基建队员,表扬他们在征服荒山造福人民的斗争中,为河南青年作出了榜样。1月23日,新华记者站记者唐茂林、杨震前来薛沟、尚沟拍摄治山治水照片,24日,中央新闻电影制片厂摄影师石磊到该乡拍摄治山治水新闻纪录片,春节期间在全面各地陆续上演。2月21日至25日,县委在鸠山召开治山治水英雄模范会师大会,出席大会的模范2827人,许昌地委向大会发了贺信。大会命名郭仙等4人为治山治水特等模范。

3月13日,“八一”电影制片厂在支部书记王影、导演王萍率领下,赴禹拍摄《江山多娇》电影,于10月1日正式在禹县城内放映。此片主要反映解放了的禹县人民在中国共产党的领导下,改造自然的伟大创举和禹县人民百日苦战,制服穷山恶水的情景。8月20日至25日,全国第三次水土保持工作现场会议在禹县召开。会议高度赞扬了禹县人民在水土保持工作中所取得的成绩。自1958年1月至1959年12月,全国各地前来禹县参观者络绎不绝,中共中央办公厅、中共中央书记处、国务院、中央水土保持委员会、农业部、工业部、外交部、煤炭工业部、文化部、中国社会科学院社会科学部、全国总工会、团中央、全国妇联等领导及越南、印度尼西亚等外国参观团和全国各条战线,各省、地、县参观团先后来禹县参观学习。

禹县的治山治水运动,投入了大量的人力、物力和财力,全县人民付出了大量的艰苦劳动,水土保持工程为经济社会发展发挥了一定的效益。

(摘自《中国共产党禹州历史(第二卷)》)